“我们将先炮击,再扫射,最后是完全毁灭,你们,将永远无法阻挡这台机器的脚步。”

面对扎菈·古夫兰(Zara Guflan)——阿拉伯半岛最危险的女战士——时,一位奥斯曼帝国的将军带着骄傲说道。后者之所以如此自信和狂妄,是因为在远方,“Canavar”号正在向前线靠拢。这部列车上安装了4门榴弹炮,它们会喷出赤红色的火焰;更可怕的是,其周身还覆盖着高韧性的装甲钢,让它看上去如同一头钢铁铸造的野兽。在《战地1》剧情中,它是阿拉伯起义者的克星,象征着工业文明的残暴一面——它趾高气昂、来势汹汹,在其轨道之下,铺满了鲜血、断肢和无辜者的尸体。

《战地1》宣传画中的装甲列车“Canavar”号,这个词在土耳其语中的意思是“野兽”,中文版将其译为“狼王”,在游戏中,它共由四节车厢组成,其中第一节有两个炮塔,蓝本是“阿穆尔人”号;第二节是蒸汽车头;第三四节则各有一个榴弹炮炮塔和一个高射炮炮塔,原型是“红胡子”型列车上的炮车

尽管在游戏中有着浓墨重彩的一笔,但“Canavar”号并不是一种符合史实的武器,在阿拉伯半岛,土耳其并未投入一列装甲列车——他们动用的只有机枪、火炮和老式飞机而已。相反,EA是在两个原型的基础上缔造了它,这两个原型就是沙皇俄国的列车“红胡子(Khunkhuz)”号和“阿穆尔人(Zaamurets)”号——其活跃的舞台也不是黄沙纷飞的阿拉伯半岛,而是白雪皑皑的远东腹地。

如果把“红胡子”和“阿穆尔人”号的历史,比作树上的两根枝条,那么,绵延不绝的铁路就是它们的根。事实上,所有装甲列车的历史,都与铁路的发展史有关——自1825年、第一条铁路在英国通车以来,它们便以惊人的速度在世界各地延展。

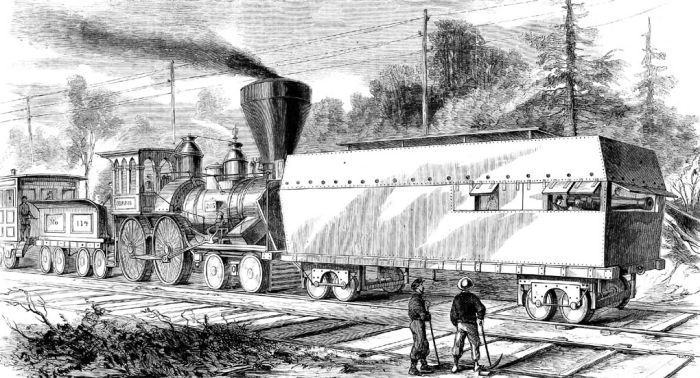

作为工业革命的成果,铁路不仅让沿途居民获益匪浅,还帮助政府解决了两个重要问题——这就是军队的运输和补给。它们不仅可以将大军迅速部署到远方,还为遥远的据点提供了源源不断的补给品。19世纪中期之后,这种关系变得更为紧密了——军用列车开始在欧美国家登场:1848年,奥匈帝国在火车上加装了铁板,以镇压国内的起义;而在美国内战期间,北军也对一些火车进行了改装,并将其用作重型火炮的机动平台。

美国内战期间,费城-巴尔的摩铁路线上的装甲列车,上面加装了钢板、射击口和一门大炮,以保护维修铁路的工人免遭袭击

从19世纪中期开始,一些专业的铁道部队也相继成立,其中走在最前列的是俄罗斯。1851年8月,也就是该国第一条铁路干线(圣彼得堡-莫斯科铁路)通车时,沙皇便签署了一份特殊命令,要求招募17个连队、4340名官兵,以保护沿线设施免遭歹徒袭击。

1870年起,上述连队被纳入了工兵的序列,规模也在不断扩大:很快,在原有基础上,俄军组建了专门的铁道营,每个营都有超过800名官兵。按照一份法令,这些营必须被部署在枢纽附近,以便为军列提供维修和保障——正是因此,它们中除了工人和护路队之外,还编入了大量的技术人员。

在今天罗马尼亚境内的一座车站,俄军铁路部队的成员和工程列车的合影

当1878年、俄土战争爆发时,共有三个铁道营奔赴前线,由于它们表现优异,沙皇决定,在这些营的基础上组建所谓的“铁道旅”。尽管各“铁道旅”的人数超过了2000人,但随着俄国势力不断深入亚洲,它们依旧无法满足军事上的需要,在形势复杂的远东和中亚地区,这种矛盾更是极为显而易见。

1904年、刊登在法国报纸上的一幅绘画,表现了在亚洲内陆修建铁路的俄国工人和士兵,期间,他们经常遭遇各种武装袭击

在这种局势下,建造装甲列车、以抵御袭击者的想法便被提上了日程。但有趣的是,俄国的第一批装甲列车并没有诞生在国内,而是万里之外的中国,其诱因是1900年的义和团运动。在这一年春夏之交,大批拳民进入了天津,让外国租界当局坐立不安:这里有大约3000名侨民和传教士,但驻军只有不到300人。

这时,一名俄国海军军官——阿尼西莫夫上校提出了一项建议:建造装甲列车。在塘沽港,他率领部下搜罗了几节车厢,并为每节车厢安装了钢板。在守卫租界期间,该列车就像是移动堡垒般在阵地间穿梭,并运输了大批士兵和补给品。在它的支援下,联军逐渐控制了天津的战局。

1900年夏天,一队法国士兵在天津市的街垒中驻守。当时,俄军改装的装甲列车帮助联军稳定了局势

在中国东北地区,情况也同样危急。当时,俄国势力在当地的命脉——东清铁路——遭到了义和团的猛烈袭击。东清铁路始建于1897年,起点在贝加尔湖畔的赤塔,并经过满洲里、哈尔滨、绥芬河,一直延伸到太平洋沿岸的海参崴。从建造之初,它就处在了俄国政府的掌控之下,其运营者“东清铁路公司”更几乎是一个殖民政权——它拥有领土、货币甚至是武装力量;为招徕俄国人定居,他们还在沿线建起了大片居民区。自然而然,上述行径也招致了中国民众的愤恨,尤其是当义和团兴起之后,对铁路的袭击更是被推向了顶点。

东清铁路(即中东铁路)在中国境内的走向示意图,至今,它仍在东北的经济生活中扮演着重要角色

一辆工程列车驶过东清铁路沿线的哨所,它们都属于俄军的第1乌苏里铁道营——自东清铁路兴建之初,俄方便在沿线部署了大量驻军

在东北,这些半盗匪、半游击队的武装分子被称为“红胡子”。凭借灵活的战术,他们抢劫列车,向旅客索取保护费,并烧毁货场和车站。到1900年时,他们共破坏了数百公里的铁路,让大量俄国侨民仓皇撤离。一场旷日持久的猫鼠游戏也就此开始。为剿灭“红胡子”,东清铁路先后投入了2.5万名武装人员,其中不乏来自国内的职业军人。尤其是1900年后,受冒险精神的驱动,许多沙俄军官来到了公司麾下,试图用战功博取一个向上晋升的台阶。

20世纪初,一名俄国军官向摄影师展示刚抓获的“红胡子”,为剿灭这些半盗匪、半游击队的武装分子,俄军投入了大量兵力

在这些冒险家中,就包括了未来“红胡子”和“阿穆尔人”号的设计者——米哈伊尔·克罗波夫(Mikhail Kolobov)——他当时只有不到35岁。一些同僚认为,他是一个精干的技术军官,但身上也无不透着职业官僚的野心和内敛。

这种品性与他的出身不无关系:他的父亲是一名下级军官,由于家境贫寒,克罗波夫只能报考军校,以求得一个接受高等教育的机会。在军营内,他又不得不屈服于残酷的丛林法则——由于上级学员享有绝对的特权,只要稍不如意,他们就会对新来者横加殴打和虐待。

险象环生的环境,让克罗波夫迅速变得成熟,同时,他也没有放弃对知识的追求,对心爱的工科尤其如此。1892年,他从名册中脱颖而出,入选了工程部队。但此时,他又遭遇了一道看不见的屏障,因为在沙俄军队中,对出身贫寒者始终存在偏见——按照惯例,他们最多会3到4年晋升一次,然后在少校或中校的位置上止步。当义和团运动爆发时,克罗波夫便面临着这种困境。

米哈伊尔·克罗波夫(1868-1944)生于白俄罗斯地区的一个下级军官家庭。他先后主持了“红胡子”和“阿穆尔人”号的设计。十月革命后,他前往远东,在高尔察克的麾下同布尔什维克作战。1920年代、他流亡中国,并撰写了几部关于苏俄内战和东正教会历史的著作。1944年,克罗波夫死于天津市。

在反复考虑后,克罗波夫决定前往远东,为自己打通一条出人头地的道路。在当地,与“红胡子”的较量很快改变了他的一生,并令他对铁路战术产生了独特的认识。他注意到,“红胡子”虽然剽悍敏捷,但缺乏重型武器,在遭遇有力抵抗时,更是会很快作鸟兽散。在这种情况下,如果能部署装甲列车,“红胡子”的活动无疑将得到极大的遏制。

于是,在1902年,他完成了一份装甲列车的草图,按照设想,该列车将拥有机枪、榴弹炮和全方位的装甲防护。遗憾的是,由于成本太高,他的提案只得到了部分落实:最终,东清铁路只是简单地改装了几列货车,以便在沿路巡逻时使用。

在这些列车的帮助下,“红胡子”被一点点剿平,但同时,这些战士也给俄国人留下了深刻印象,甚至令后者产生了一种敬畏心理。正如一名俄国军官描述的那样:“我眼前的这名匪徒只有16岁,因为野蛮的罪行而将被处决,但惊人的是,在被斩首前,他的脸上都没有流露出一丝恐惧——这和他的年龄、身份极不相配……甚至直到行刑前一刻,他仍在对所有人叫骂不已。”

俄国画家笔下的“红胡子”,在20世纪初叶,他们给俄国人留下了极为深刻的印象

同样,这种敬畏还体现在词汇上,俄国词典上很快出现了两个新词,其中之一是“Хунхузы”,它是汉语“红胡子”的转写;而另一个是“Заамурец”,或“阿穆尔人”,这个词可以指在东清铁路服役的俄国军人、也可以指阿穆尔河(即黑龙江)流域一切桀骜不驯的当地居民。

另外,在这段时期,克罗波夫也确立了列车设计的几个关键原则,即火力必须置于第一位,其次是保证射界和装甲防护。同时,他还尤其希望为列车安装大口径榴弹炮——而这些武器,也将帮助它们适应高烈度的战争形态。

相关资讯请关注:战地1专区